Relater par ordre chronologique les accidents survenus à un même puits Cinq Sous puis appelé Eugénie

Total 199 Victimes

Rapport sur les explosions survenues dans les houillères de Saône-et-Loire, sur leurs causes, et sur les moyens de les éviter à l'avenir par Frédéric Delafond

Ce puits a rencontré, en 1847, la couche dite n° 1 à la profondeur de 200 mètres. On y est entré aussitôt, et l'on a poussé au niveau de 200 mètres une première série de galeries de reconnaissance.

Le grisou était très abondant ; en 1851 et 1853, dans des procès-verbaux de visite, M. Fleuret, garde des mines, signale la présence de beaucoup de gaz, soit dans les galeries de direction, soit dans les montages ; les lendemains de jours de chômage, il arrivait souvent, dit-il, que les ouvriers ne pouvaient pas entrer dans les chantiers, et pendant les fortes chaleurs, alors que l'aérage était mauvais, le travail était parfois rendu impossible.

D'autre part, M. Mathet dit dans ses études : sur le grisou, « Le grisou baignait comme d'habitude les parties supérieures de la tête des travailleurs. »

L'aérage des travaux était insuffisant. Les moyens naturels furent d'abord seuls employés, et comme les puits d'entrée et de sortie d'air étaient au même niveau, la ventilation laissait beaucoup à désirer.

Aussi de funestes accidents ne tardèrent-ils pas à se produire.

Explosion du 25 avril 1851. (6 morts, dont 2 brûlés et 4 asphyxiés.)

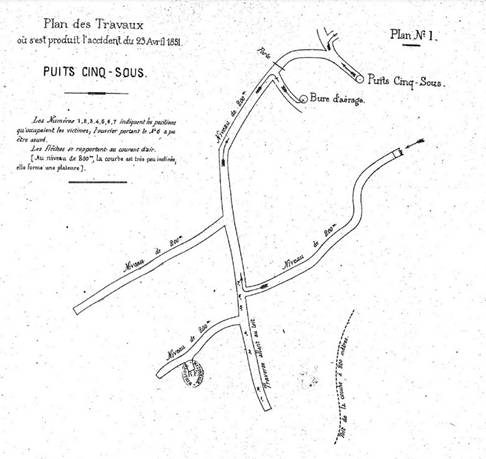

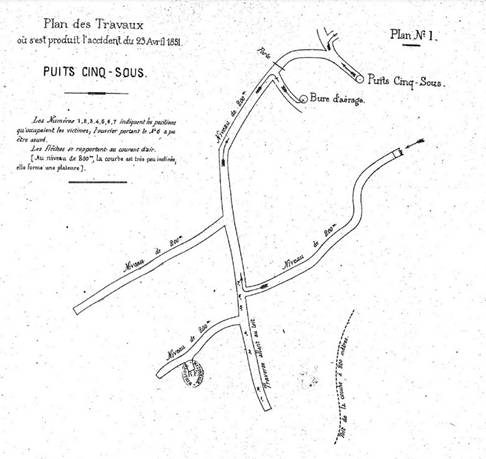

Le croquis ci-joint montre quelle était la disposition des travaux à cette époque.

L’explosion s'est produite, paraît-il, dans une traverse dirigée vers le toit de la couche; elle se serait, d'après M. Mathet propagée dans deux galeries de direction, tandis que, d'après le rapport de M. Moevus, ingénieur des mines, elle aurait été localisée dans le chantier même où le coup de feu s'est déclaré.

Nous n'avons malheureusement pas pu nous procurer des détails circonstanciés sur cet accident.

Cependant il résulte d'un rapport de M. Moevus que l'aérage était insuffisant, et que le courant n'arrivait pas au front de taille du chantier où l'explosion a eu lieu.

Le grisou aurait été allumé par une lampe de sûreté qui était en mauvais état ou. qui avait été ouverte par un ouvrier.

Accident du 29 septembre 1853. (13 ouvriers tués.)

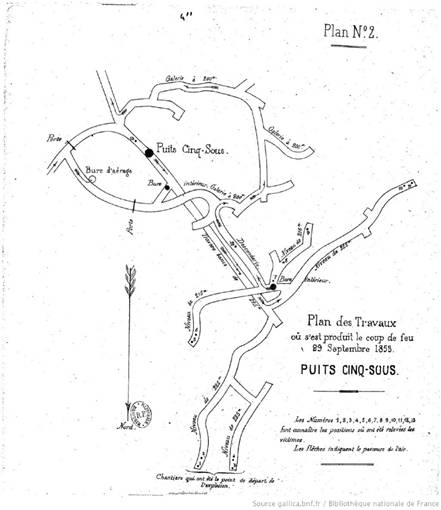

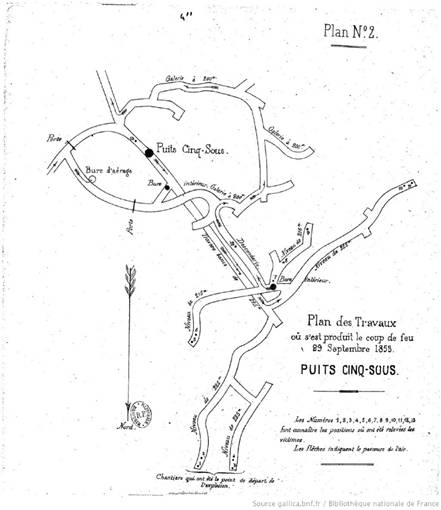

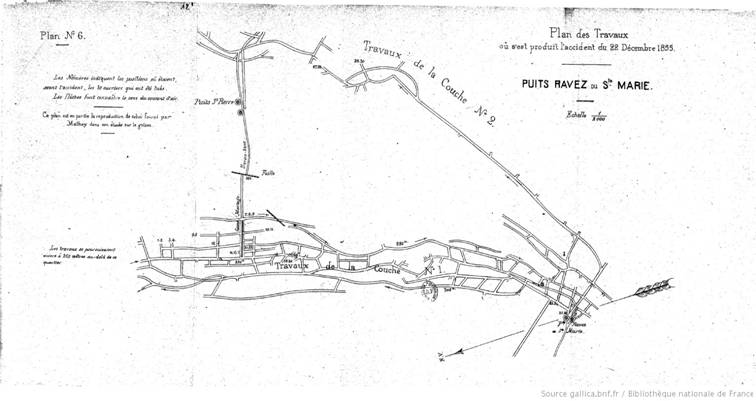

Le croquis ci-joint fait connaître la disposition des travaux.

On avait ouvert un nouvel étage au niveau de 225 mètres, et on s'y développait dans la couche au nord-est et au sud-ouest. On était arrivé à 80 mètres environ dans les deux directions.

En outre, on avait ouvert, au niveau de 215 mètres environ, deux autres galeries en direction, qui avaient atteint chacune une quarantaine de mètres.

Tous ces travaux étaient en cul-de-sac.

Le grisou se montrait assez abondamment dans ces diverses galeries, surtout du côté nord-est. L'explosion se serait produite, paraît-il, à l'avancement de 225 mètres nord-est.

Les onze mineurs employés à ces travaux ont été tués ; un ouvrier qui était dans la descenderie, un autre qui stationnait près du puits, ont été également victimes de l'explosion.

A la suite du grave accident du 29 septembre 1853, les concessionnaires avaient abandonné tous les chantiers situés au-dessous du niveau de 200 mètres. On y rentra en 1860, et l'on réussit à enlever trois tranches de l'étage de 225 mètres dans le voisinage de la faille dite de l'Est. Le grisou continuait, paraît-il, à y être assez abondant. Des incendies obligèrent à suspendre ces travaux. On tenta en 1867 de redescendre au-dessous du niveau de 200 mètres, mais une grande catastrophe, la plus terrible qui se soit produite à Blanzy, vint bientôt anéantir les espérances des exploitants. C'est cet accident que nous allons décrire.

Accident du 12 décembre 1867. (80 morts, 47 blessés ; 22 ouvriers seulement échappés au désastre.)

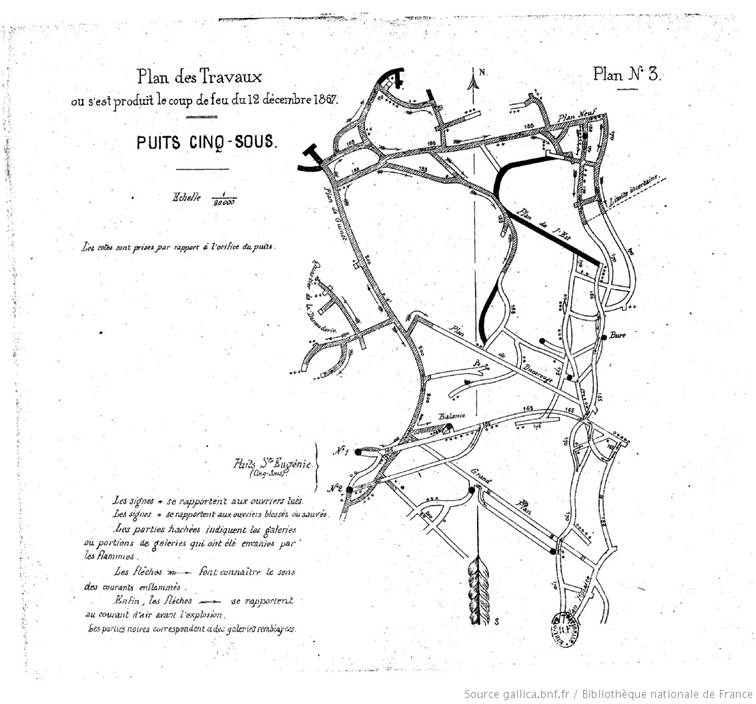

Le croquis ci-joint fait connaitre quelle était, au 12 décembre 1867, l'étendue des travaux en activité au puits Sainte-Eugénie.

Toute la région sud du champ d'exploitation avait Ci être abandonnée, à cause des violents incendies qui s'y étaient développés, et l'extraction s'opérait exclusivement dans les districts du nord.

Elle correspondait à quatre quartiers distincts.

1° Quartier de la descenderie. — En aval-pendage du niveau de roulage de 200 mètres, on poursuivait en cul-de-sac un traçage en vallée. La descenderie partant du niveau de 200 mètres était arrivée au niveau d'environ 203 mètres.

De chaque côté on avait fait des galeries en direction et des recoupes, dont une exécutée en montage.

Quinze ouvriers étaient occupés dans ce quartier.

2° Quartier du nord. — On dépilait dans cette région une neuvième tranche ; huit tranches horizontales avaient été déjà déhouillées en remontant à partir du niveau de 200 mètres.

On était arrivé ainsi au niveau de 488 mètres environ.

Trente-huit ouvriers étaient occupés dans ce quartier.

Étage de 70 mètres. — Au niveau de 170 mètres on procédait au déhouillement d'une première tranche.

Il y avait à cet étage trente ouvriers.

Étage de 165 mètres. — Enfin on opérait également l'enlève-. ment d'une seconde tranche au-dessus du niveau de 165 mètres; douze ouvriers étaient à cet étage (Les autres ouvriers, au nombre de 61, étaient répartis dans les voies de roulage, dans des galeries au rocher, ou dans d'autres quartiers d'exploitation d'une importance secondaire.).

L'aérage était naturel.

L'air entrait par le puits n° 2 à la recette de 200 mètres ; le courant principal se dirigeait au nord, montait par un plan incliné dans le quartier du nord, parcourait les chantiers situés en neuvième tranche, montait de là par un bure au niveau de 170 mètres ; un second bure le conduisait au niveau de 165 mètres ; après avoir parcouru cet étage, il revenait au puits n° 2 par un travers-banc de niveau.

D'autres petits courants secondaires complétaient l'aérage de la mine, comme le fait voire le plan ci-joint. Du grisou s'était montré, quoique peu abondamment, dans le quartier de la descenderie et dans celui du nord.

L'examen du plan d'aérage montre qu'il y avait dans ces quartiers de nombreux travaux en cul-de-sac, d'abord tous ceux de la descenderie, qui correspondaient à un développement assez considérable de galeries, puis quelques autres situés dans le quartier du nord.

Le 12 décembre 1867, à onze heures du matin, une formidable explosion se produisait ; tous les ouvriers du quartier de la descenderie, tous ceux du quartier nord ont été tués.

A l'étage de 170 mètres tous ceux de la région nord succombaient également ; mais sur les autres points de cet étage on pouvait retirer vivants un certain nombre d'ouvriers.

A l'étage de 165 mètres la plupart des ouvriers étaient sauvés. Des éboulements considérables se produisaient en même temps dans le quartier de la descenderie.

Les flammes avaient envahi la majeure partie de la mine, comme le figure le plan ci-contre.

Parmi les ouvriers qui avaient succombé, les uns étaient brûlés, les autres asphyxiés.

Dans la descenderie, les ouvriers avaient été asphyxiés, sauf peut-être ceux qui travaillaient au chantier.

Dans le quartier nord les mineurs avaient été brûlés ; cependant ceux dont les chantiers étaient en cul-de-sac n'ont été qu'asphyxiés. C'est ce qu'exprime d'ailleurs le plan ci-annexé figurant l'étendue des flammes.

On a constaté en outre que, dans les chantiers en cul-de-sac de la descenderie, les seuls qui aient été examinés à ce point de vue après l'explosion, les bois étaient couverts de parcelles de coke dont l'épaisseur atteignait parfois un centimètre et demi. Le dépôt s'arrêtait à 4 ou 5 mètres du front de taille, et était disposé sur les parties des bois tournées du côté de l'avancement. M. Mathet signale également la présence dans ce quartier de la descenderie d'une grande quantité de suie.

Dans la grande galerie de roulage du niveau de 200 mètres, on constatait qu'il n'y avait pas de dépôts analogues.

L'origine de l'explosion a été attribuée à un dégagement de grisou dans le quartier de la descenderie.

Cette hypothèse est justifiée par les considérations suivantes :

1° — S'il n'y avait pas eu de grisou dans ce quartier en cul-de-sac, il aurait été épargné par l'explosion, comme l'a été le chantier e, situé tout à côté, et où les deux ouvriers qui travaillaient ont continué leur besogne sans se douter de l’accident.

2° — L'explosion a atteint son maximum d'intensité dans le quartier de la descenderie : des éboulements considérables s'y sont produits, notamment au point de raccordement avec la voie de roulage de 200 mètres.

3° — Enfin l'examen des lieux après l'accident, notamment la position occupée par les chariots, a montré qu'à partir de la descenderie il s'était produit deux courants de flammes en sens contraire, l'un se dirigeant du côté du puits, remontant même jusqu'au niveau de 165 mètres, soit par le puits lui-même soit par le bure de la Balance ; l'autre se dirigeant du côté nord, parcourant tout le quartier de la 9 e tranche, et remontant au niveau de 170 mètres dont il envahissait complètement la partie Septentrionale.

Le parcours des flammes a été plus étendu du côté du nord que du côté du sud, circonstance qu'il faut attribuer à ce que, d'une part, le courant d'air naturel avait dû entrainer, dans le quartier de la 9 e tranche et les étages de 170 et 165 mètres, une partie du grisou qui se dégageait du quartier de la descenderie ; et à ce que, d'autre part, il pouvait y avoir déjà un peu de grisou dans les chantiers de la 9 e tranche. On avait constaté, en effet, la présence de ce gaz même en 9me tranche, quand on s'était rapproché de la faille dite de l'Est.

Quant à la cause même de l'inflammation du grisou, elle est restée tout à fait inconnue, et l'on ne peut formuler à cet égard que des hypothèses que nous nous dispenserons d'aborder.

Considérations générales au sujet des trois accidents précédents. — Les trois coups de feu qui viennent d'être relatés motivent les considérations suivantes.

Si l'on reporte sur un même plan les points où ont pris naissance ces explosions, on constate que ces points sont tout à côté les uns des autres, ainsi que le figure le croquis ci-contre. (Voir le plan n° 4 ci-joint.)

Il faut donc en conclure qu'il y avait dans le champ d'exploitation du puits Sainte-Eugénie un quartier essentiellement grisouteux, et qui a donné lieu, chaque fois que des travaux y ont été portés, à de terribles coups de feu.

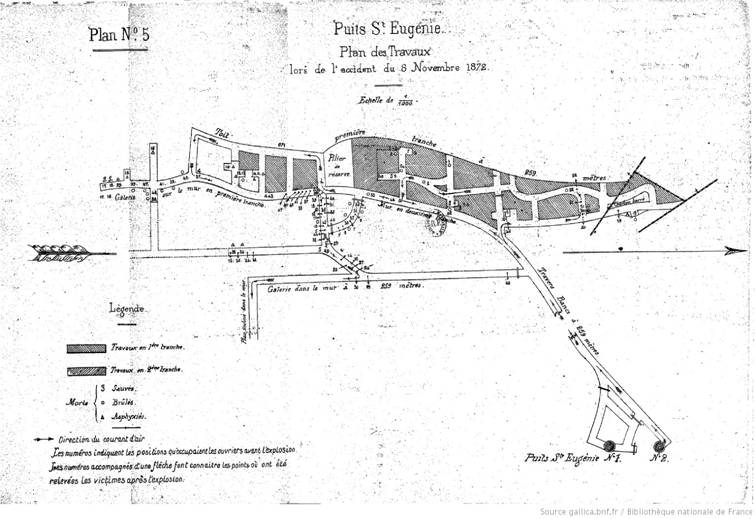

Accident du 8 novembre 1872. — Étage de 259 mètres.

(41 ouvriers tués, 2 blessés, 8 sauvés.)

Après le désastreux accident de 1867, on avait abandonné les travaux situés entre les niveaux de 200 et de 165 mètres, et l'on avait créé un nouvel étage d'exploitation entre les niveaux de 229 mètres (ancien niveau de 225 mètres) (Les puits ayant été exhaussés au jour, toutes les cotes en profondeur ont été augmentées de près de 5 mètres.) et de 259 mètres.

A 259 mètres on avait enlevé déjà une

première tranche horizontale dans la région nord, et il ne restait plus qu'à

déhouiller un petit prisme de charbon A, qui avait été laissé contre la galerie

du mur  . Un

chantier occupant seulement un ouvrier était en activité dans ce quartier ; ce

travail devait être rapidement achevé, et le soir même on comptait remblayer

toutes les galeries situées à]'extrémité nord.

. Un

chantier occupant seulement un ouvrier était en activité dans ce quartier ; ce

travail devait être rapidement achevé, et le soir même on comptait remblayer

toutes les galeries situées à]'extrémité nord.

Le chantier où travaillait cet ouvrier, le sieur Mougenot, était en cul-de-sac, et situé à 22 ou 23 métres du courant d'air; dans cette région la couche est disloquée par de nombreux accidents et avait donné lieu, pendant le traçage, et mémo pendant le dépilage, à de fréquents dégagements de grisou. On avait, pour ce motif, prohibé l'emploi de la poudre.

Malgré cette défense, Mougenot alluma un coup de mine ; aussitôt une forte explosion se produisit. On a supposé, d'ailleurs, que c'est en mettant le feu ii son coup de mine, avec une allumette, que cet ouvrier a provoqué la détonation.

Tous les ouvriers qui étaient occupés à l'étage de 259 mètres furent tués ou blessés, sauf huit.

Les ouvriers placés à l'extrémité est avaient été tués sur place ; le courant de feu avait suivi la galerie du mur, en épargnant les hommes de la deuxième t'anche, dont quelques-uns purent s'échapper ; les ouvriers de l'ouest s'étaient enfuis pour regagner le puits, et afin d'éviter la galerie du mur dont l'atmosphère était brûlante, ils s'étaient engagés dans les voies au rocher. Ces dernières étaient malheureusement obstruées par des chariots' déraillés ; cet obstacle a arrêté les fuyards, et ils sont venus expirer misérablement contre le convoi.

Les flammes avaient parcouru une étendue considérable, car un chef de poste échappé à la catastrophe, qui se trouvait au point K, vit une traînée de feu passer sur sa tête. Ce témoin a même affirmé qu'il s'était produit, à une seconde d'intervalle environ, deux explosions, et qu'à deux reprises il avait vu des flammes ; la seconde explosion l'avait renversé.

L'accident avait eu lieu à neuf heures. A quatre heures du matin et à cinq heures, tous les chantiers de la mine avaient été visités, par an chef de poste et par un maître-mineur, et l'on avait vu de grisou nulle part. A huit heures et demie, un chef de poste examina de nouveau le chantier où travaillait Mougenot, et il le trouva exempt de gaz.

Cependant, une demi-heure plus tard, une formidable explosion se produisait, et l'on constatait, après le coup de feu, quelques traces de grisou dans des vides qui surmontaient les boisages.

Il y avait très peu de croules de coke sur les bois. Cette circonstance a été attribuée à ce qu'on avait arrosé les parois des galeries dans la nuit précédente.

Les dégâts matériels ont été d'ailleurs peu considérables, et n'ont consisté qu'en des ruptures de portes.

Considérations générales et résumé concernant les accidents survenus au puits Sainte-Eugénie. —Si l'on jette les yeux sur le plan n° 4 qui accompagne l'explosion de 1867, on voit que le siège du coup de feu de 1872 est tout voisin du quartier où s'étaient déjà produits les trois accidents de 1851, 1853 et 1867. Cette circonstance confirme donc les conclusions qui avaient été émises précédemment, c'est-à-dire que la partie nord du champ d'exploitation du puits Sainte-Eugénie a été particulièrement grisouteuse, à partir de la profondeur de 200 mètres, et a provoqué d'énormes désastres.

Aussi peut-on résumer ainsi qu'il suit l'historique des tentatives faites par la Compagnie de Blanzy pour exploiter les gisements situés au nord du puits Sainte-Eugénie et compris entre les niveaux de 200 et 260 mètres :

En 1851, traçage au niveau de 200 mètres.

Explosion de grisou le 25 avril avec 6 victimes.

En 1853, traçage au niveau de 225 mètres.

Explosion du 29 septembre avec 13 victimes.

En 1887, traçages entre 200 et 203 mètres.

Explosion du 12 décembre, avec 69 victimes. •

En 1872, dépilage d'une première tranche à 269 mètres.

Explosion le 8 novembre, 41 victimes.

Total. — 149 victimes.

Catastrophe du 4 février 1895 Le bien public 28 morts

Presque à nos portes, à Montceau les Mines, une terrible catastrophe s'est produite hier matin.

Une explosion de grisou survenue dans le puits Sainte-Eugénie, a jeté le deuil et la désolation dans un nombre de familles, hélas ! trop grand, de notre vaillante population minière.

Il faut remonter aux pires catastrophes de ce genre pour retrouver le souvenir d'un pareil désastre, d'une épreuve aussi douloureuse : vingt-cinq morts, sans compter les blessés, tel est, dans sa navrante simplicité, le bilan de cette fatale journée.

Voici dans quelles circonstances s'est produit l'horrible accident :

Le puits Sainte Eugénie se nommait, il y a déjà longtemps, puits cinq sous il ne perdit cette appellation que pour honorer l'impératrice Eugénie qui, à cette occasion, envoya de nombreux secours aux familles des malheureux mineurs morts au travail.

Trois accidents eurent lieu au puits Sainte Eugénie ; dans le premier, en 1867, on compta 81 victimes ; dans le second, en 1872, ou en compta 40, et depuis dix-huit ans, il n'y avait pas eu d'accident, grâce aux mesures de précautions prises d'aération, de ventilation des galeries.

La veille, à midi, un commencement d'incendie s'était déclaré dans une galerie du puits Sainte-Eugénie, au voisinage d'anciens travaux.

Les travaux de protection, consistant en barrages destinés à empêcher l'arrivée de l'air frais sur le foyer d'Incendie, furent commencés tout de suite et poussés aussi activement que possible.

On espérait être arrivé à circonscrire le foyer, quand, le lendemain, à cinq heures et quart, une terrible explosion se produisit derrière les barrages, les démolissant et décimant les vingt-cinq ouvriers qui étaient occupés à les consolider. C'est exactement à la hauteur de la côte 964 que l'explosion eut lieu.

L'incendie parcourut divers ses galeries, et la fumée se prolongea aux puits Saint François

Et Carouge. Un bruit sourd et une poussée d'air apprirent seuls l'explosion aux ouvriers qui travaillaient de l'autre côté de la galerie. Ils s'empressèrent de porter secours leurs camarades et réussirent à sauver sept blessés ; mais, suffoqués per les flammes et la fumée, ils durent bientôt remonter.

Le sauvetage fut commencé immédiatement poursuivi avec une ardeur fébrile. Malgré les difficultés qu'opposait aux recherches un éboulement considérable déterminé par l'explosion.

Une à une les victimes furent ramenées du fond de la fosse, et, à neuf heures, on avait déjà retiré une vingtaine de cadavres.

Ce spectacle était poignant. Tout autour du puits, des tas de chair brulée, des mares de sang, des corps entièrement carbonisés, méconnaissables, des blessés, les os broyés et les chairs déchiquetées, poussant des cris affreux ; Une population affolée de plusieurs milliers de personnes se pressant autour du théâtre de la catastrophe et appelant désespérément qui un père, qui un frère, qui un fils.

Cette scène horrible est fort heureusement de courte durée ; bientôt on transporte les cadavres dans le préau de l'asile transformé en chapelle ardente, où ils écharpent aux douloureuses investigations de la foule, et, aussitôt reconnus les morts, affreusement défigurés, hideux dans leur boursouflure, sont recouverts de toile avec les noms épinglés sur leur poitrine.

On estime que 25 ouvriers ont péri. Ce sont les nommés : Laurent Rigolet, Laurent Pierre, dit boucher, maître Mineur ; Baudat Philibert, chef de poste ; Gabon Charles, Benoît Claude, Maillot Nicolas, Flesch François, Lardy Pierre, Laroger Pierre, Parize Georges, Petignon Benoît, Néau Mathieu, Brugnet Théophile, Léger Louis, Grand Claude, Fauilloux Jules, Virot Louis, Gallot, Claude Bonnard, Pierre Duverne, Jean Guitard, Claude Lapret.

Trois blessés grièvement ont été tans-portés à l'hôpital : Meunier (Jean), est considéré comme perdu ; Grant, blessé, est presque empoisonné par l'absorption du gaz délétère ; son fils a la tête ouverte ; Gillot (Louis) est dans un état de prostration complète. D'autres blessés ont, soit un œil crevé, soit un bras cassé ou d'autres mutilations.

Bien qu’il n’y ai plus guère d'espoir de sauver les mineurs qui sont encore au fond du puits, les travaux de sauvetage continuent sans relâche.

L'heure à laquelle l'explosion s'est produite était malheureusement celle à laquelle un très grand nombre d'ouvriers sont encore à la mine.

Par les chiffres des morts, des blessés et des restants, il apparait quela catastrophe ne doit pas s'être produite dans un endroit où se trouvait une forte équipe.

Dans cette triste journée, le personnel des ingénieurs et des ouvriers a rivalise de zèle et de dévouement pour opérer le sauvetage des victimes.

A la première heure, M. de Gournay, gérant de la Compagnie des mines de Blanzy ; M de Bolsset, secrétaire général ; Malhet, ingénieur en chef, et tous les ingénieurs, étaient les premiers à organiser les secours. Aussitôt que la catastrophe s'est produite ils sont descendus dans les mines.

A peine la terrible nouvelle était-elle connue, que la population, terrifiée. ; songeait à venir en aide aux veuves et aux orphelins que laissent toujours après elles de semblables calamités : des quêtes étalent faites à domicile et les 'grands commerçants décidaient d'organiser pour mardi une réunion, dans laquelle on prendrait les mesures propres à parer aux premiers besoins.

Tout le monde est atterré et la laborieuse population ouvrière reste calme, sentant bien qu'il est tels dangers que toutes les précautions, toutes les prévisions humaines sont impuissantes à conjurer.

Lombard une somme de deux mille francs lui sera distribuée à titre de premier •e-Mura,

De son côté, M. Georges Leygues, Ministre de l'intérieur, a désigné M. Maringer, secrétaire de la direction de la sureté générale, ancien sous-préfet de Louhans, pour accomplir la même mission.

Le commandant Lombard et M. Maringer , ont quitté Paris dans l’après-midi, à 2 heures 15, et, ainsi que l'annonce un télégramme, sont arrivés à Montceau à 10 heures du soir.

M. Dupuy Dutemps, ministre des travaux publics part à Montceau-les. Mines afin de se rendre compte par lui-même de l'étendue du désastre et des mesures à prendre ou venir en aide aux victimes.

N. Dupuy- Dutemps, ne partira qu'après le conseil des ministres, dans lequel sera réglée la question des secours à donner.

M. Dupuy-Dutemps, qui visitera les hospices, représentera le gouvernement aux obsèques des victimes.

Le groupe socialiste a chargé un de ses Membres, le citoyen Chauviére, de partir immédiatement pour Monceau les Mines afin de se rendre compte de l'étendue et des causes du terrible accident de grisou qui vient de s'y produire.

Le sous-préfet, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, avertis télégraphiquement, sont armés rapidement sur les lieux.

La Compagnie prépare de solennelles funérailles aux victimes de la catastrophe et a fait connaître dès la première heure l'intention de prendre soin des familles éprouvées.

Aussitôt qu'il a eu connaissance de la catastrophe, le président de la République a charge le commandant Lombard, officier de sa maison militaire de se rendre sur les lieux pour transmettre aux familles des victimes l'assurance de sa vive sympathie.

M. Félix Faure a remis au commandant Lombard une somme de deux mille francs lui sera distribuée à titre de premiers secours

De son côté, M. Georges Leygue , ministre de l'intérieur, a désigné M. Maringer, secrétaire de la directeur de la Sûreté générale, ancien sous-préfet de Louhans, pour accomplir la même mission.

Le commandant Lombard et N. Maringer ont quitté Paris dans l'après-midi, à 2 heures 15, ainsi que l'annonce un télégramme, sont arrivés à Montceau à 10 heures du soir.

M. Dupuy Dutemps, ministre des travaux public, part à Montceau-les-Mines afin de se rendre compte par lui-même de l'étendue du désastre et des mesures à prendre pour venir en aide aux victimes.

N. Dupuy- Dutemps ne partira qu'après le conseil des ministres, dans lequel sera réglée la question des secours à donner. M. Dupuy- Dutemps , qui visitera les hospices, représentera le gouvernement aux obsèques des victimes

Le groupe socialiste a chargé un de ses membres , le citoyen Chauviére, de partir

immédiatement pour Montceau-les-Mines afin de se rendit compte de l’étendue et des causes du terrible accident de grisou qui vient de s'y produire.

Le groupe a remis à son délégué, pour les victimes, la somme de 300 francs que le groupe avait souscrite pour indemniser le citoyen Jaurès de la retenue disciplinaire qui lui avait été infligée.

Un de nos confrère parisien qui s'est renseigné, 3, rue Scribe, au Comité des houillères, â été reçu par le secrétaire, qui ne put, hélas que confirmer les nouvelles reçues : 25 ouvriers sont morts, 10 sont blesses, 25 n'ont pas répondu à l'appel. Le hasard voudra-t-il qu'ils aient échappé à la mort ?

Cette catastrophe, dit le secrétaire, est inexplicable. Le puits où elle s'est produite est celui pour lequel les plus grosses dépenses avalent été faites. Le système d'aération y était irréprochable, de l'avis de tous les ingénieurs qui l'avaient étudié, et en particulier de M. Delafont, l'ingénieur en chef des mines de la Sente-et-Loire, dont la réputation est d'être inflexible pour toutes les mesures qui concernent la sécurité des mineurs.

sSi je puis vous donner une preuve de la façon dont les précautions sont prises, c'est que 400 mineurs étaient descendus dans le puits et que 60 seulement ont été atteints. C'est presque vous affirmer qu'une imprudence locale a été commise, et j'en serais d'autant moins surpris que l'accident se soit produit le lundi matin, c'est-à-dire après un jour de chômage.

Le gérant de notre société est actuellement à Montceau ; nous attendons de lui des détails complémentaires. Quant à l'ingénieur en chef, il est depuis ce matin à Paris, où il a été appelé par le ministre des travaux publics pour des affaires de service.